試験では10問しかない上に、難しく言い回しの似た用語の並ぶ「社会的養護」は、苦手意識のある方も多いのではないでしょうか。

私も最後まで試験対策が適切かモヤモヤしていました。

お伝えしたいことが沢山あるため前編・後編に分けご紹介します。当記事は「前編」です。

この記事では保育士試験科目「社会的養護」の勉強法についてトピック毎に解説します。

この科目を構成する3本柱は社会的養護の「歴史」「現在の体系理解」「統計データの把握」

社会的養護は保育原理、教育原理や子ども家庭福祉とも出題内容が重複しているせいか

論点がぼやけがちでカテゴリーに分けて勉強するのが難しいように感じました。

ここでは3つの論点に分けて社会的養護の全体像把握からはじめます。

この科目の全体像を眺めると、大まかに3つの論点で構成されています。

【3つの論点】 1.社会的養護の歴史 2.社会的養護の現在の体系理解 3.「社会的養護の現状について」等の統計データの傾向把握

「歴史」については「理解」というより事実を「覚える」内容ですので、早期の着手をおすすめします。

おそらく勉強の進め方がモヤモヤしがちな論点2.3ついては、内容理解に努めたトピックや使用する統計データについて紹介します。

なお論点3統計データ把握は、社会的養護の勉強法【後編】にてご紹介!下記リンクよりぜひ☆

論点1 社会的養護の歴史と人物・教科書に掲載の法律・条約は早期暗記対策がマスト!

私の攻略法としておススメしているのが「歴史や歴史上の人物」の早期暗記対策

です。

法律や統計値等は受験年度によって更新や改正により確認すべき内容が変わる反面、過去に起きた歴史の出来事や人物は受験年度にかかわらず内容が変わりません。

歴史関係の内容は、全科目に共通して早期に暗記対策を繰り返すことで得点源にすることもかないます。

子ども家庭福祉・社会福祉と共通する歴史年表を書き出してみよう

社会的養護の歴史を整理する前に、「子ども家庭福祉」「社会福祉」でも似たような歴史年表が掲載されてないでしょうか。

似たような内容がテキスト上下巻にまたがって散らばっていると、復習する時迷子になるし、知識もつながりずらいのかなと感じました。

特に歴史では、この出来事が起きたからこの法律・憲章が施行された、という因果関係と時間軸の流れも理解する上で大切です◎

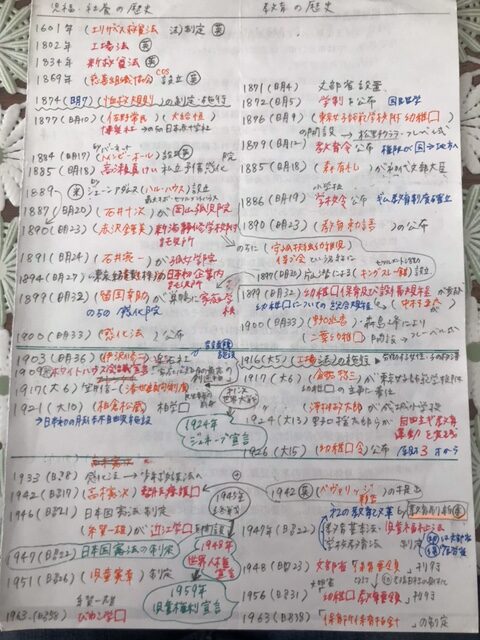

とにかく自分で理解しやすいように整理したいタイプなので、オリジナル歴史年表を作りました。

【オリジナル歴史年表】

左側は「子ども家庭福祉・社会的養護の歴史」

右側は「教育の歴史」

※特に戦後から現在にかけては、少子化や子育て関連の法律の施行順序を時系列に把握するのにも役立ちます。

テキストや問題集の巻末にも年表は掲載されているので、そちらを書き込んで活用するのもOK!

ただ読み込むだけより書き出すことで、時間軸の流れを整理し把握できたことは大きかったですね。

テキストに載る法律条約は「よく出題される条文」も調べよう

教科書に掲載される条文は極めて重要な内容なので暗記対策するとして、加えて過去よく出題された条文を追加で調べてみましょう。

参考リンクは「児童の権利に関する条約」に限っていますが、ほか教育基本法・日本国憲法など別科目でチェックすべき法律も「過去によく出題されている条文」を追加で調べ暗記対策に加えましょう!

子どもの権利擁護に関する法律・条約について、理解もしながら覚えるのにこちらの記事を何度も読みました。とても参考になりますので是非。

おまけ:時々出る法律は第1-3条を確認する習慣を!

問題演習を進める中で、児童福祉法や子どもの権利条約といった頻出の法律ではないけど、2.3度問題で出てきた法律や条約ってありませんか?

例えば…子ども若者育成支援推進法や子どもの貧困対策の推進に関する法律などなど。

是非インターネットでその法律の第1条~3条までを検索することをおススメします!

第1条では概ね、その法律の「目的」が示されています。

『どのような経緯から、この法律が必要とされ、どのような目的・社会を目指しているのか』

時々出題される以上、その法律の「核」となる第1条を、余裕があれば2.3条辺りまで法律の大切な部分が記載されているので目を通しておくと学びが深まると思います。

論点2 現在の社会的養護の体系を理解◎紛らわしい名称・用語を混同しないで整理することが大切☆

続いて「現在」の社会的養護についての論点です。

社会的養護には大きく「施設養護+家庭的養護」と「家庭養護」に二分されますよね。

ってこの時点で似たような言い回しで「?」になりませんか?

こうしたテキストではさらりと記載されている紛らわしい名称・用語に慣れ、内容を混同しないで理解することを目指します。

基本だけど大事◎別称ではなく正式名称で理解すると誤答が減る!

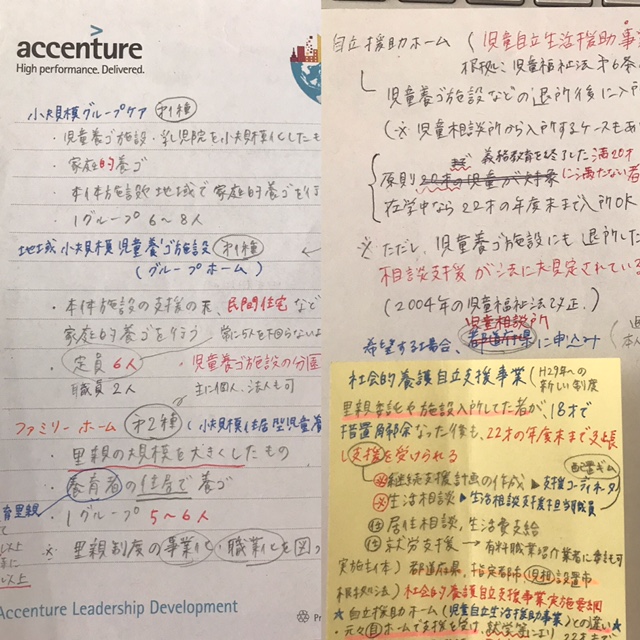

「グループホーム」は分かるけど「地域小規模児童養護施設」と表記されると「?」となる。

「ファミリーホーム」は分かるけど「小規模住居型児童養育事業」と表記されると「?」となる。

別称では理解できるけど正式名称だとごっちゃになり、誤答を繰り返していました。

試験問題でも似たような名称同士でひっかけ問題になる可能性があるため、別称と正式名称どちらで出題されても正しく読み取れる理解が必要です◎

テキストの内容だけでは各施設のイメージが出来ず理解が深まらなかったため、別で整理するためのレジュメを作りました。

「整理する観点」を参考に、ご自身での整理・理解を進めてみましょう!

問題やテキストが読みやすくなりますよ★

【整理する観点】

・施設の目的・内容を自分の言葉で

・定員、場所(施設?住宅?)

・家庭養護OR家庭的養護?の分類

・社会福祉事業の「第1種」「第2種」の分類

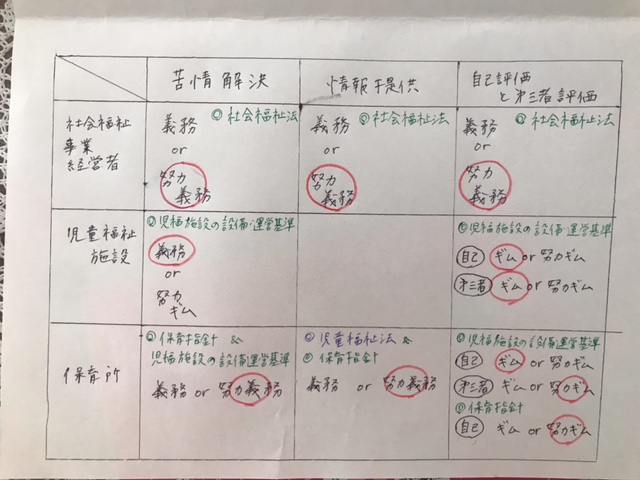

施設の社会的責任〔苦情解決・情報提供・第三者評価〕の義務OR努力義務と根拠法を整理しよう!

社会的養護で苦戦したのが社会的責任の3つの内容を整理することでした。

苦情解決・情報提供・第三者評価と自己評価、勉強を進めるにつれ混同しやすい内容なので1つずつ切り分けて把握を進めましょう!

まずはこちらの記事の熟読を強くお勧めします!

私もこの記事とテキスト・問題集を行き来しながら少しずつ理解を進めました。

おまけ:表にまとめて運営主体ごとに社会的責任を整理しよう

それでも理解が進まず、自分で下記の表を作って埋めていく作業をしました。

正直なところ、勉強を進める中で全てきれいに埋めることができず、この表も未完成の状態です。

テキストの文章だけではぼやけがちなことが、表にすることで何が不明なのかが明らかになるので一度整理してみてはいかがでしょうか。

【整理する観点】

・義務OR努力義務を明らかにする

(書面交付・公表・市町村の場合等より詳細な観点で「義務OR努力義務」が決められており適宜追記する)

・根拠法を明らかにする

★注意★根拠法によって義務OR努力義務が異なる場合あり!(例:保育所の自己評価)

論点3,統計データの把握については下記リンクに続きます!

コメント