この科目はうれしいことに保育原理・社会的養護・社会福祉など他科目と重複する内容が沢山あるので、重複する箇所を丁寧に勉強し効率的な勉強もかないます◎

また児童福祉法は早めに暗記対策することでアドバンテージにしたいところです。

この記事では保育士試験科目「子ども家庭福祉」の勉強法についてトピック毎に解説します。

子ども家庭福祉の全体像:歴史法律条約は早期暗記対策&沢山ある児童家庭福祉行政サービスの整理が大事◎

子ども家庭福祉の歴史と児童福祉法などの法律、保育指針は早めに暗記対策を始めて得点源にしましょう☆

この科目で悩ましいのが沢山出てくる子ども家庭福祉行政や保育・母子保健サービス、保育に携わる専門職や施設の内容理解ではないでしょうか。

似通った名称も多く字面だけでボヤっと理解にとどめておくと誤答しやすいので、ご紹介する整理観点を参考に理解を深めましょう!

ややこしい児童家庭福祉行政・保育サービスや頻出の児童虐待関連は下記記事にてご紹介!

保育原理・社会的養護・社会福祉とも重複するからこそ歴史・法律条約は早めに暗記対策はじめておくべき

私の攻略法としておススメしている「歴史や歴史上の人物」の早期暗記対策。

法律や統計値等は受験年度によって更新や改正により確認すべき内容が変わる反面、過去に起きた歴史の出来事や人物は受験年度にかかわらず内容が変わりません。

他科目に共通した勉強の進め方として、歴史関係の内容は早期に暗記対策を繰り返すことで得点源にすることがかないます。

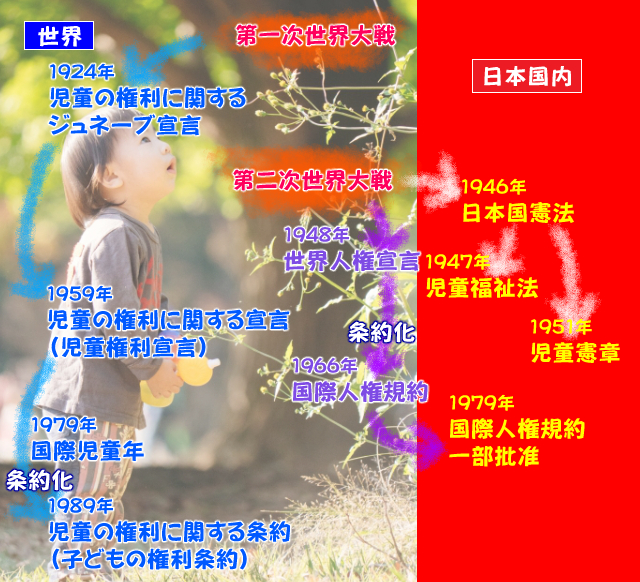

他科目とも重複する子ども家庭福祉の歴史はオリジナル年表作りで丁寧に理解する価値あり!

子ども家庭福祉の歴史の流れをテキストで読むとすぐに「見覚えある人物出てきたな?」と気づくと思います。他科目にも記載されている歴史人物・出来事を年表に書き足して「これさえ見ておけば大丈夫」な年表を作るとテキストを読むだけより確実に頭に残りやすくなります◎

似たような内容がテキスト上下巻にまたがって散らばっていると、復習する時迷子になるし、知識もつながりずらく感じて自分で年表を作りました。

一気に作るというより他科目の勉強も平行しながら少しずつ書き加えていくと、無理なく作れます。

特に歴史では、この出来事が起きたからこの条約・憲章・法律が施行された、という因果関係と時間軸の流れも理解する上で大切◎

【オリジナル歴史年表】

左側は「子ども家庭福祉・社会的養護の歴史」

右側は「教育の歴史(主に教育原理の内容)」

※特に戦後から現在にかけては、少子化や子育て関連の法律の施行順序を時系列に把握するのにも役立ちます。

自分で書き込む分手間はかかりますが、歴史の順序等が頭に残りやすく、試験で出題されたら頭の片隅の記憶を引っ張り出して解答できる力へとつながります。

お手元のテキストの巻末等に年表が添付されている方は、そちらに書き込むスタイルも手間が少なくおすすめ!

法律の早期暗記対策:児童福祉法うろ覚え危険!第1条~4条から暗記しよう

保育原理と並んでこの科目も児童福祉法はテキストにしっかり載っていますね。

法律は苦手という方もうろ覚えにしておかずまず児童福祉法第1条~4条までを早めに暗記対策に加えましょう。

時々児童福祉法改正もあります、法改正が受験年度の出題範囲に含まれるかどうかは勉強前に調べてくださいね。

児童福祉六法やその他関連法もまず第1条を確認

児童福祉法の他に「児童福祉六法」としてテキストに沢山載っていてげんなりしますよね。

テキストに掲載される条文は極めて重要なので、理念や目的の記載されている関連法律の第1条は暗記対策に加えましょう。

余力がある時には、問題演習や過去問でよく出題される条文も暗記対策に追加していました。

参考リンクは「児童の権利に関する条約」に限っていますが、ほか教育基本法・日本国憲法など他科目でチェックすべき法律も「過去によく出題されている条文」を追加で調べ暗記対策に加えましょう!

子どもの権利擁護に関する法律・条約について、理解もしながら覚えるのにこちらの記事を何度も読みました。とても参考になりますので是非。

コメント