社会福祉や子ども家庭福祉に共通する「社会福祉行政」や「社会福祉施設」に関する内容は、テキストを読むだけで体系的に理解するのは本当に難しい!

今回はそれらの整理観点として【実施主体は?設置義務あり?根拠法は?】の視点をお伝えします。

お伝えしたいことが沢山あるため前編・後編に分けています。当記事は社会福祉行政や福祉施設を中心にお伝えする「後編」です。

この記事では保育士試験科目「社会福祉」の勉強法についてトピック毎に解説します。

社会福祉の「暗記対策」については下記の前編記事よりご紹介しています。ご参考ください!

社会福祉の全体像:本試験は難問だけじゃない!テキストレベルを確実に得点する戦略が◎

範囲が広くどうしても理解や暗記もが浅くなりがち。社会福祉は特に早めから暗記対策をしておくことで、テキストレベルの問題を確実に解答できる土台をつくりましょう。

本試験ではどうしても初見問題がつきもの。

特に社会福祉で初見の法律や法整備関連の問題では「えいや!」で解答するほかありません。

テキストや問題集で何度も見覚えのある内容を優先度高く確実に理解を進め、問題集で1度しか見かけないような内容は優先度を下げる見極めも大切です。

勉強や問題演習を進めていく中でだんだんと見極められるようになってきます☆

沢山ある社会福祉行政と社会福祉施設の攻略法◎子ども家庭福祉でも役立つ!

福祉事務所・○○相談所など社会福祉行政、乳児院・障害者施設など社会福祉施設は、もう沢山あり言葉の羅列に見えがちです。

名称よりどんな内容を行うかは想像できるかと思いますので、実施主体・設置義務・根拠法に着目して整理しましょう。

子ども家庭福祉にも重複する内容ですので、整理する価値アリですよ◎

社会福祉行政は【実施主体は?設置義務あり?根拠法は?】の3観点で整理

試験で問われるのは、社会福祉行政の役割・目的だけでなく【実施主体・設置義務・根拠法】まで1歩踏み込んだ内容と見込んで整理しておく安心です◎

【社会福祉行政の整理観点】

・実施主体: 実施主体が国?都道府県?市区町村?その他?(政令指定都市など)を確認

・設置は義務か?任意設置で良いのか? を確認

・根拠法の確認(例:婦人相談所→売春防止法に基づき設置)

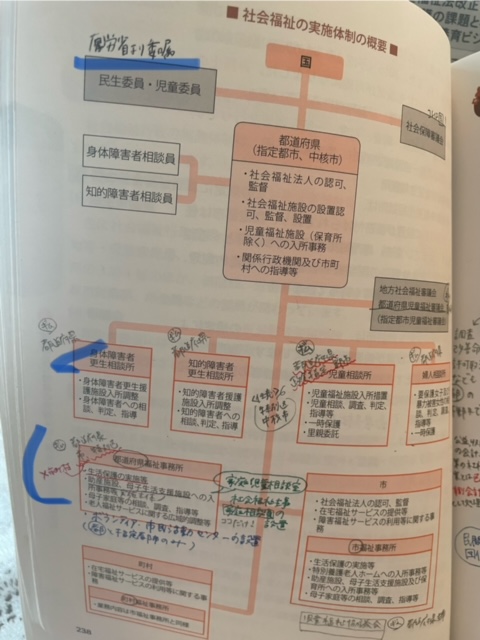

私はテキストのこの階層図が理解しやすく

「実施主体・設置義務の有無」を追記して見返していました。

整理していくと「都道府県」が「設置を義務付けている」社会福祉行政が多いことが見えてきます。

それ以外の組み合わせから覚えれば着手しやすいですね。

社会福祉施設も【第1種社福事業?/2種?・実施主体?根拠法?】で整理

沢山ある社会福祉施設・児童福祉施設(例:乳児院、児童養護施設・救護施設など)は様々な切り口で整理することできます。

社会福祉・児童家庭福祉と2科目にまたがる観点で整理してみましょう。

【社会福祉施設・児童福祉施設の整理観点】

・第1種社会福祉事業/第2種社会福祉事業のどちらなのか?

・実施主体: 国・地方公共団体・社会福祉法人?制限なし? を確認

・根拠法:社会福祉法?児童福祉法?その他の法律? を確認

・利用は「措置」?「自由意思(契約)」?

上記観点はあくまで一部ですが、福祉施設の一覧表を眺めるだけより整理観点で見分けていくことで主体的に理解しようとする流れになりやすいかなと思います。

根拠法が社福法や児福法以外だと「あれ?」と覚えるきっかけになりますし、少しずつ整理を進めてみましょう。

情報提供・苦情解決・第三者評価といった社会的責任も【主体・義務・根拠法】の3観点で理解しよう

社会的養護でも「児童福祉施設の第三者評価」とほぼ同じ内容でテキストに掲載されているこの内容。

重要トピックなのですが、最後まで苦手でしたが整理観点などをこちらの記事に掲載しています。

ご参考まで。

おまけ:生活保護と社会手当・母子父子寡婦関連は丁寧に勉強しておくと◎

近年の傾向で生活保護世帯の増加や、ひとり親家庭の増加等で社会手当も出るかな・・・と勝手に思いこれらの内容は軽く流さず丁寧に理解を進めておきました。

社会福祉の本試験でも、生活保護や母子父子並びに寡婦福祉法についての出題があり「ヤマ当たったー!」と喜んだ覚えが。

コメント